法国儿童医院-法国最新治疗儿童癫痫

听说莫杂特的音乐让人听了聪明,是真的吗?

莫扎特可能不是世界上最伟大的音乐家,但他的《D大调双钢琴奏鸣曲》却已经成为世界上最知名的胎教音乐,甚至为了唤醒因中风陷入昏迷的以色列总理沙龙,医生在他病房里播放的也是莫扎特。近10年来,莫扎特的美妙乐曲不仅被人们一遍遍地聆听,还被认为对从粉刺到老年痴呆症在内的许多疾病都有神奇的治疗作用,甚至出现了所谓的“莫扎特效应”———认为听莫扎特的音乐能够提高人的智商,改善人体机能和空间感知能力。

“听莫扎特能让人变得更聪明”成不少人深信不疑的观念,但也有专家对此表示怀疑。

本报综合报道卡蒂亚·艾利亚德是一位生活在法国巴黎的艺术家,最近她陷入了困境,感到缺乏创造力,仿佛整个人都失去了感觉。连艾利亚德自己也说不清为什么,她在抽象画创作中无法使用蓝色或者绿色。

从去年春天开始,艾利亚德进行了一项不同寻常的治疗:连续3周,每天听莫扎特的音乐2小时。艾利亚德戴特制的震动耳机收听,有时还会去掉某些色彩比较黯淡的乐段。对于治疗的效果,33岁的她说:“我和自己以及别人相处时更加平静,做任何事情都更加自如。”蓝色和绿色又回到了艾利亚德的画布上。

听莫扎特可治多动症

生活在伦敦的杰姬·欣德利也非常相信莫扎特的音乐,认为自己6岁的儿子劳伦斯从中获益良多。欣德利说,劳伦斯从小就发育迟缓,并有多动症和语言障碍:当别人和他说话时,劳伦斯要一声不吭地想上半小时才会作出回答。用莫扎特的音乐进行了几个疗程的治疗后,欣德利说:“他现在很喜欢说话,对别人的问题也能立即作出回答。他取得了非常显著的进步。”

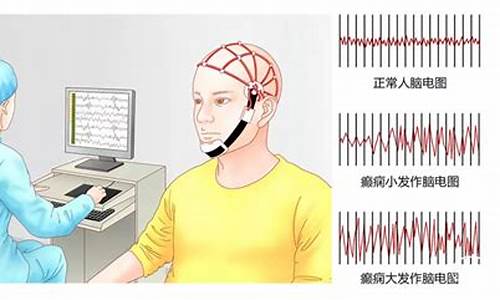

美国著名临床神经科学家丹尼尔·阿门所著的《大脑处方》一书中也提到,一项研究发现,聆听莫扎特的音乐对治疗儿童多动症有帮助。听莫扎特音乐的那组儿童的“西他”脑电波(多动症患者的这种脑电波往往过多)明显减少,同时变得更为专注,控制情绪的能力也大为提高,社交技巧也有较大改善。

一位芝加哥神经外科医生曾对此做过研究,发现莫扎特的某些乐章能够减轻某些癫痫病患者的发病程度并减缓发病频率。加州大学欧文分校的研究者还发现,某些老年痴呆症患者在听莫扎特的音乐10分钟后,在智力测试中会有更好的表现。

葡萄也听得懂莫扎特?

不少莫扎特音乐的神奇效果都是传闻轶事性质的。据说,法国著名演员杰拉德·德帕迪约曾说,莫扎特的音乐帮助他克服了童年时的口吃。甚至有人认为莫扎特的音乐对种植葡萄也有神奇效果。意大利托斯卡纳的一名葡萄园主卡罗·卡格纳兹在过去5年里都给自己的葡萄播放莫扎特的音乐。年轻时,卡格纳兹还曾背着手风琴在葡萄成熟季节里给葡萄演奏莫扎特,他说:“昼夜不停地播放莫扎特音乐产生了戏剧性的效果,葡萄成熟得更快,而且还能驱走寄生虫和鸟类。”

热潮:著名的“莫扎特效应”

本报综合报道目前为止流传最广、也最受争议的是所谓的“莫扎特效应”———认为莫扎特的音乐能提高人的智力水平,使孩子变得更聪明。支持这个观点的科学依据首次出现在1993年的《自然》杂志上,有篇文章写到,给大学生们播放莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲》第一乐章后,他们的空间推理能力有很大提高。比如,与听放松指令和不听音乐时相比,听了音乐的大学生智商得分(IQ)提高了8或9分。这种现象就是后来被广泛传播的“莫扎特效应”。

最受欢迎胎教音乐

这篇论文的主要作者、美国威斯康星州立大学副教授弗兰斯·劳舍尔本身也是一位大提琴演奏家,此后,她用老鼠做过类似的试验。研究者为还在子宫中的小老鼠播放同一首曲子,并让它们在出生后两个月内继续听这首曲子,然后将这些老鼠放置在迷宫中。结果,听过莫扎特的小老鼠找到出口的速度比其他没听过莫扎特曲子的三组老鼠都要快。

此后十多年,劳舍尔的研究在学术界引发了一场风暴,不少学者对她的发现进行了修正或者抨击。无论如何,劳舍尔的研究获得了媒体的广泛关注,并导致了一场流行心理学热潮。现在莫扎特曲子已经成了最受欢迎的胎教音乐。“莫扎特效应”也引起了政府官员的极大关注。1998年,美国佐治亚州政府开始向每位新生儿免费发放古典音乐CD,在科罗拉多州和佛罗里达州等地也有类似的计划。

出版过两本与“莫扎特效应”相关的畅销书籍的美国教师唐·坎贝尔指出,有科学研究显示,当一个人听音乐时大脑的许多不同部分都处于活跃状态,其中一些最活跃的部分与人们进行空间推理时的活跃部分是相交迭的。

作者称成果遭曲解

不过,劳舍尔最近开始修正自己最初的结论,她认为听莫扎特对大脑带来的好处可能只不过与做某种令人享受的事情时所得到的一般性反应相当。

她对自己的研究成果被曲解感到愤怒,她说:“从来没有人说过听莫扎特会让人变得更聪明。”她解释说,她的研究只表明试验对象的空间推理能力得到暂时和有限的提高,而不是在智商上有根本提升。

巴黎医生阿尔弗雷德·托马提斯是利用莫扎特音乐进行治疗的先驱,他用莫扎特的音乐治疗各种儿童缺陷和包括抑郁症在内的成人疾病。目前,波兰已经在全国范围内引入了托马提斯的治疗方法,主要帮助孩子克服一些学习上的困难。但此类治疗方法只在少数几个国家得到正式承认,传统的音乐治疗医师对此也多有怀疑。

音乐疗法

据说中国北宋著名文学家欧阳修患有抑郁症,后来他向朋友学抚琴,久而久之,抑郁症就自然好了。自上世纪40年代起,人们已逐渐将音乐作为一种医疗手段,音乐疗法在临床上可分为单纯音乐疗法、音乐电疗法、音乐电针疗法。

单纯音乐疗法是单纯通过听音乐而达到治疗疾病的目的。它是根据患者所患疾病的不同而让其听不同的音乐。可治疗情绪不安、精神抑郁症、神经衰弱、失眠、胃肠功能紊乱等。

音乐电疗法是患者接受音乐治疗的同时,还接受音乐电流治疗,电流与音乐是同步的。临床常用于神经痛、神经衰弱、头痛、失眠、早期高血压、扭挫伤等疾患的治疗。

音乐电针疗法是音乐疗法与针刺疗法相结合。在进行音乐电针治疗时,病人一边用耳听音乐,一边进行音乐电针治疗。主要用于神经痛、肌肉萎缩等疾患及电针麻醉。(本报综合报道)

奥秘:音乐重复的频率与脑电波一致

为什么争论的焦点是莫扎特,而不是像巴赫、贝多芬或者肖邦这样的古典音乐大师呢?

音乐治疗师不信“莫扎特效应”

在正式的音乐疗法界,“莫扎特效应”却被看成是一种被过分炒作而形成的几乎迷信的现象。注册音乐治疗师通常让患自闭症的儿童或者其他病人自己作曲,以表达自我和与他人沟通。在英国,音乐治疗师在1999年获得政府的正式承认。音乐治疗专家加里·安斯戴尔指出:“音乐疗法的重点是主动的音乐创作,而不是被动地听音乐。”安斯戴尔对“莫扎特效应”颇为不屑,他说:“实际情况要比这复杂得多,我们不能简单地将之归为莫扎特效应。”

实际上,许多音乐都被认为具有治疗效果。不过,伊利诺斯大学专攻癫痫症的神经科专家约翰·休斯认为莫扎特的效果最好。休斯曾给自己的病人播放过与劳舍尔试验中相同的莫扎特《D大调双钢琴奏鸣曲》,他惊讶地发现,在36名病人中有29名的症状得到了减轻。休斯也用其他古典音乐做过试验,但他发现只有莫扎特对他的病人具有持续、明显的效果。

休斯认为,问题的关键在于莫扎特音乐重复的频率。休斯说:“他的音乐比较简单,总是让某一旋律多次重复出现,而且是以我们大脑喜欢的模式重复。”研究发现,莫扎特的音乐模式平均每20到30秒会重复一次,这与脑电波的时间长度和中枢神经系统的某些活动时间相一致。这可能就是莫扎特音乐神奇效果的奥秘所在。dddb。071.7c7k.com。DDDB

为什么欧洲历史上好多作家都有癫痫

很多人都歧视癫痫病患者,这让他们的生活变得自卑、抑郁。其实,癫痫病是一种特别常见的神经疾病,大约每100~200人中有一人患癫痫病。

患了癫痫病并不可耻,也不可怕,更没有必要生活在自卑之中。历史上的许多名人,也都是癫痫病患者,尤其是儿童癫痫病患者,一定要抱着积极的态度去癫痫病专业医院接受规范的癫痫诊治,21世纪是战胜癫痫病的世纪,癫痫治愈不再是梦。

癫痫频繁大发作,对儿童智力会造成不可弥补的损伤。癫痫的治疗应该尽早,特别是儿童癫痫患者,错过最佳治疗期对孩子一生都有影响。下面,我们通过这些历史名人,可以对癫痫有更全面的正确理解,并对癫痫治疗有一个全新的积极的态度。

患有癫痫的历史名人:

小说家--杜斯妥耶夫斯基

音乐家--海顿

作 家--莫柏桑

影 艺--李小龙

教育家--彭如玉

科学家--诺贝尔

皇 帝--凯撒大帝、拿破仑

军事家--拿破仑

政治家--亚历山大

哲学家--苏格拉底、柏拉图

宗教家--释迦牟尼、穆罕默德

画 家--梵谷

革命家--洪秀全

运动家--法国脚踏车女选手(奥运银牌)

家长们对孩子的癫痫病治愈要有信心,许多历史名人,都患有癫痫病,可是,他们照样为人类历史做出了不可磨灭的辉煌贡献。

中国的一名男子在大脑中植入了电极来治疗他的瘾。它怎么能工作?

中国上海瑞金医院的李殿友医生用一块电脑平板调整植入一名接受成瘾治疗的患者脑内的深部脑 *** 装置的设置。Erika Kiz/AP/Shutterstock)

一个在中国与成瘾作斗争多年的人,在他的大脑中植入了一个装置来治疗他的成瘾,据《独立报》报道,

这名男子是世界上第一个使用深部脑 *** (DBS)治疗药物成瘾的临床试验的参与者。在上海瑞金医院手术6个多月后,他仍然没有药物。

但是什么是DBS,为什么有些研究者试图用它来治疗成瘾?纽约大颈区Northwell Health综合癫痫中心癫痫外科主任Ashesh Mehta博士说,

DBS包括通过手术将类似起搏器的装置植入大脑的特定区域。一种电流通过装置,向靶区传递微小的电击。

在理论上,“在药物成瘾患者中,电流以控制渴求的大脑区域为靶区,从而减少对药物的需求,”Mehta说,他与这名中国男子的案件无关。大脑的这一区域被称为伏隔核。

DBS在美国已经被批准用于治疗癫痫和帕金森氏病等神经系统疾病;然而,使用它来治疗药物成瘾一直是有争议的。据《独立报》报道,尽管动物研究显示了有希望的结果,但是DBS治疗药物成瘾的批评家们并不愿意提倡将其用于人体。他们认为,这种治疗方法并没有解决构成上瘾行为的生物、社会和心理因素的相互作用。

尽管如此,这种方法还是引起了美国专家的注意,他们在其他治疗方法失败后,正拼命寻找新的有效的上瘾治疗方法。美国国家药物滥用研究所(National Institute on drug滥用)的数据显示,2017年有超过70000名美国人于药物过量,其中包括非法药物和处方类阿片类药物,这是2007年以来的两倍。为了减少因药物成瘾而导致的亡,美国食品和药物管理局(FDA)批准了一项DBS试验《独立报》报道,西弗吉尼亚大学洛克菲勒神经科学研究所的阿片成瘾。这项由该研究所所长阿里·雷扎伊博士领导的试验计划最早将于6月开始。根据美国国立卫生研究院数据库clinical trial s.gov的数据,全球共有8个注册的DBS药物成瘾临床试验。6个在中国,1个在法国,1个在德国。鉴于美国毒品流行的日益严重,Mehta同意研究人员需要探索新的成瘾治疗方法。不过,他说,DBS只是综合治疗计划的一部分。”与癫痫一样,DBS是药物成瘾治疗的一个组成部分,“Mehta告诉Live Science,补充道,它是医学和行为疗法的外科补充,”他补充道,“与任何外科手术一样,存在风险,DBS也不例外。”Mehta说,主要的风险是出血、感染和中风,但健康状况良好的年轻人的总体风险较低。

我们在2018年学到的关于大脑的10件事这些“野蛮”的医疗方法至今仍在使用10件你不知道的事“KDSP”最初发表在《生命科学》杂志上。科塔德综合征

机翻 DOI: 10.1159/000475679

摘要

科塔德综合征通常被描述为一种错觉,认为一个人已经亡或不存在。然而,朱尔斯·科塔德(Jules Cotard)对“否定的错觉”的最初描述(1880年)要丰富得多,还涉及到对不朽和巨大的错觉和声称,对诅咒的感觉,以及对身体溶解和转化的错觉。或者被认为是抑郁症、疑病症或精神病的极端病例,这种情况被认为是罕见的,人们对其了解甚少。科塔德自己对这种情况提供了一种分类法和几种解释,着重于它与经典的迫害妄想的区别,并指出它可能是一种颠倒的宏大。他提出了精神意象分解的精神感觉基础,然后扩展到更普遍的意志心理运动障碍。其他早期的作者强调了身体自我的紊乱,而最近的理论则假定右半球功能受损,导致知觉和躯体感觉上的不真实感,再加上推理障碍和内化的归因方式,进而导致不存在的信念。然而,尽管科塔德综合征的表现引人注目,并且与我们对自我意识的理解相关,但它仍然是一种难以捉摸的疾病,很少有报道,研究也很少。

介绍

科塔德综合征患者报告的信念和经验直接与笛卡尔的著名信条相矛盾,笛卡尔的著名信条是,有一件事是永远不能怀疑的,那就是我们自己的存在,这一点在“我思故我在”这句话中得到了体现。事实上,这些病人常常会声称他们已经了,或者说他们不存在了,因此可能会表现出“所有医学中唯一自我证实的精神病妄想”[1],以及一种具体化的还原和荒谬(这种情况,看起来像“我思故我不在”[2])。

然而,这个以法国精神病学家朱尔斯·科塔德(1840-1889;传记细节见[1,3])命名的特殊综合征,涉及到一个更复杂的画面,而不是经常被引用的简短描述“一个人亡的错觉”。尽管它提出了深刻的哲学问题,并提供了对潜在的神经认知机制的洞察我们的存在感,以及信仰的形成和个人知识和意识的局限,在很大程度上仍是一个医学谜。

至少两年以来,Mlle X…一直担心“背部传向头部的内部裂痕”,后来出现了一系列复杂的症状:一个虔诚的女人,她认为自己被上帝“诅咒”了一辈子,声称自己有“各种自责的错误”,并报告说她“没有大脑,没有神经,没有胸部,没有胃,没有内脏,“她只剩下一个杂乱无章的身体的皮肤和骨头。”科塔写道,这种“否定的幻觉”延伸到“形而上学的思想:”她没有灵魂,上帝不存在,魔鬼也不存在。因此,她“不需要吃东西来生活,她不会被允许自然亡,除非她被烧,否则她将永远存在,“事实上,她不仅乞求被烧,甚至还试图这样做。极端的激动和暴力行为也蔓延到其他人身上,她会咬、抓、打这些人。临床上,科塔德报告了双侧对疼痛的不敏感(“一个人可以深深地(在她的身体里)按别针,而没有Mlle X……表现出任何疼痛的感觉”),而其他的躯体感觉功能完全保留。

科塔德随后很快提出了类似的旧文献案例,特别是五个来自《绅士病》(1838年)的“demonomania”案例:这些患者声称他们没有身体和血液,他们被诅咒,他们将永远活着,一个是“肉身雕像”,另一个感觉“空虚”,“有人认为他们的身体腐烂了。科塔德还将这种紊乱与迫害妄想区分开来,理由是纯粹偏执的病人倾向于重新提出被攻击的主张,很少提及形而上学的否定,虽然在这张新的临床中,自我毁灭的说法是重复的,似乎是最终的和包罗万象的(用塞格拉斯的话来说:“忧郁者的长篇大论和受迫害者的小说之间有一个深渊”[11,p 23];关于“该的”和“受迫害的”之间的区别也见[8]。

尽管乍一看很矛盾,科塔德认为他的一些病人从他们的状态推断出他们一定是不朽的,这可能有一种“某种逻辑”。事实上,虽然不朽的说法似乎与亡的信念相矛盾,但科塔德指出,这些病人认为他们的身体并不处于允许亡的正常状态,“如果他们能,他们早就了”,他们“处于一种既不是生也不是的状态”:简而言之,“他们是活着的”,与“长期受迫害的自大狂”的宏伟幻想相反,他们希望从不朽中解脱出来。

科塔德建议将这一新的临床表现总结为一种类似于“焦虑忧郁”的状态,但增加了“疑病症妄想”的成分,使这种情况变得慢性。他最后提出了一组定义这种紊乱的六个特征,“如果它应该被孤立的话”。这些是:(1)忧郁的焦虑;(2)诅咒或占有的观念;(3)自杀和自残的倾向;(4)止痛;(5)疑病症——各种器官不存在或损毁,整个身体,灵魂,上帝等等;(6)永不能亡的观念。

可以说,第一份报告包含了科塔德综合征的所有主要特征,这些特征将在未来几年讨论。然而,两年后,科塔德发表了一篇后续论文,其中包括11个新的案例和更为精练的理论方法[12]。这种疾病现在被正式命名为“délire des négations”(否定的错觉),指的是这些患者否认、拒绝和反对所说或提供给他们的一切的倾向。现在的其他特征包括:否认他人、物体和外部世界的存在;视觉和听觉幻觉;重复的自嘲性话语或喃喃自语;在第三人称中谈论自己;身体位移和变形的感觉(例如,作为某种动物);对其他人的误认;被占有的声称和外部影响的妄想;缄默和不动。将其分为3类:单纯否定妄想(8例);否定妄想为精神病患者全身瘫痪症状(1例);否定妄想与迫害妄想相关或交替出现(2例)。后一个“混合”范畴被认为是介于有罪妄想和迫害妄想之间的一种中间状态,并导致人们相信自己被魔鬼或动物附身。此外,科塔德将不朽的信仰与非常焦虑的情况联系起来,将亡的信仰与更多的昏迷和抑郁的情况联系起来,允许混合或交替的状态。

在最后的临床补充中,科塔德在1888年强调了一个有趣的相似之处,即他的病情和对宏伟的妄想。他指出,患有焦虑忧郁和疑病症妄想症的患者,往往在抱怨中使用夸张的意象:他们不仅宣称不朽、极度自我解体和全球末日,他们还报告了“巨大”的感觉(délire dénormité):“他们中的一些人[不朽者]不仅在时间上是无限的,而且在空间上也是无限的。他们是巨大的,他们的大小是巨大的,他们的头将接触到星星(…)。有时身体没有极限,它无限伸展,与宇宙融为一体。这些什么都不是的病人,结果成了一切。“然而,”在他们的夸张和巨大中,他们的观念保留了他们可怕的一面。”他想,是一种“伪狂妄自大”或“宏伟幻觉的反面”。尽管科塔德在1889年突然去世,留给其他人继续讨论他的综合症,但在接下来的几年里,这一整体临床图景没有显著的增加(相反,这种综合征的范围越来越小,这有助于保持其独特、神秘和引人注目的光环。

流行病学

尽管塞格拉斯认为否定的观点在忧郁症和其他病症中相当常见,但他认为科塔德综合症“相当罕见”,因为他在1893年埃米尔·雷吉斯的建议下,不仅以科塔德的名字命名,而且对普及这种病症做出了巨大贡献,“而且这种观念仍然盛行。虽然科塔德提出的新的临床实体的建议立即引起了人们的兴趣,并在接下来的几年里产生了理论讨论和新的病例报告[3,10,14,15];科塔德综合征报告的分散性使得很难进行系统的比较,也很难对其发病率或流行率作出可靠的估计。

然而,Berrios和Luque[16]分析了自1880年以来出版的文献中的100个案例。尽管他们的方法是为了作者的目的而特别提出的(审查临床概念自诞生以来的演变),当然,由于只审查了被认为值得发表的病例这一事实而产生了偏见,但它产生了一些有趣的观察结果。他们的样本年龄范围是16-81岁,平均52岁,男女患者之间的唯一区别是后者更频繁出现器质性疾病。年龄似乎预示着虚无主义妄想的发生,关于身体和自我的存在。身体妄想是最常见的虚无主义妄想,发生在86%的报告案件,其次是否认存在(69%),抑郁症发病率为89%。在最近的一次分析中,增加38个病例也得到了类似的结果,但这一次表明,病例报告中女性的出现率在历史上更高(68%;[17]),这给依诺和特雷托万的印象提供了一些证据,即性别因素与科塔德综合征有关(即女性多于男性[18];另见[19])。

墨西哥一家三级转诊中心的一项为期2年的研究发现,在1321名(0.3%)神经和精神病患者中,有4名患者患有科塔德综合征。在842例神经系统疾病患者中,1例(0.1%)出现科塔德综合征(继发于非疱疹毒性脑炎),479例(0.62%)纯精神病住院患者中有3例(20%)。在香港的中国老年精神病患者中,Chiu(21)发现,在0.57%年的研究中,有0.57%人(349个科特尔综合征患者中有349个)。这两名患者分别为67岁和70岁的女性,患有严重抑郁症(在所有严重抑郁症患者中,即占总样本的18.1%,Cotard综合征的患病率为3.2%)。这两项研究在强调该综合征的罕见性和诊断困难的同时,也指出了该疾病的跨文化相似性。Soultanian等人。[19] 估计每年青少年和年轻人中科塔德综合征的患病率在1/1000以下。他们在儿童和青少年精神科报告了4例(均为女性)长达10年的病例,并在2003年之前的法国和英国文献中发现了19例发表在25岁以下的科塔德综合征患者。科塔德综合征的患病率和特征是否在历史上是稳定的还是多年来发生了变化是一个悬而未决的问题,但妄想的内容肯定是随着文化的变化而变化的[22]。

发病机制

出现科塔德综合征的患者在急性妄想时很难进行正式测试:他们可能会激动、绝望、不集中或反对任何问题。Leafhead和Kopelman[23]的一个半文盲患者的病例报告证明了这一困难,该患者需要4次不稳定的测试。因此,关于该综合征的大多数信息都是纯观察性的。尽管缺乏实证研究,或者可能正因为如此,关于Cotard综合征的病因和发病机制的推测仍然很多。

科塔德本人对他的综合症有不同的理解。焦虑、忧郁症和抑郁(忧郁症),导致对自己的命运、现状和存在的具体幻想,有时延伸到外部世界,是他的出发点[7,12]。他试图将这些病人与更为典型的迫害性妄想区分开来,强调他们独特的身体经历、深深的绝望和内在化的解释风格,使他们根据他们的亡和/或不朽、罪恶(诅咒)和身份丧失(占有、巨大)来区别地推断他们的亡和/或不朽具体和持续的感觉。1884年,他报告了两个新的病例,并受到其导师让·马丁·夏科特(Jean-Martin Charcot)最近一篇论文的启发,提出了一种可能的机制来解释困扰这些病人的空虚感,即“精神视力丧失”(perte de la vision mentale[24])。这两起案件都报告说,他们无法“在精神上代表他们最熟悉的物品”,包括城市地形、家庭成员的面孔和个人证件。科塔德认为虚无主义妄想与想象障碍的同时出现可能“不仅仅是偶然的巧合”,如果真是这样,那么人们就会“把系统化的否定想象成一种嫁接在心理感觉障碍上的妄想,一种对这种现象的病态解释。”,他还指出,在否认事物存在的病人中,很难评估他们的心理表征。然而,在他49岁因照顾生病的女儿而患白喉早逝前的最后一篇文章[25-27]中,科塔德逐渐放弃了这种“心理-感觉”方法,发展出了一种纯粹的“心理-运动”错觉理论。关于否定的妄想,他设想了一种机制,即潜在的“精神运动能量的压抑”(现代术语,运动意识或代理意识的损害)导致与精神形象和外部世界失去联系,反过来会产生空虚和不真实的不安情绪,在最严重的情况下,患者最终会用虚无主义的术语来解释这些情绪[27]。

因此,科塔德对他自己的综合症的看法包含了多种解释:严重的情感障碍(焦虑忧郁)、身体的误解和疑病、表现为诅咒和/或占有的迫害性妄想、精神意象的丧失、运动意识和意志的损害,以及推理缺陷。尽管这些观点缺乏实证支持,但人们只能对它们的感性和现代性留下深刻印象。例如,Séglas[11]很快就提出了身体意识的中枢损伤的概念,他认为身体自我的中枢紊乱,解释了陌生感和消失感,否认和缺乏所有权的主张,以及身体部位和整个身体的感觉加工的改变,或身体功能(cenestopathie),这是Jean Lhermitte[28]进一步发展的一种方法,他创造了“完全无感觉”一词,作为身体模式单侧神经紊乱的类比(另见[29,pp 276-282]和[30])。精神意象的丧失现在以“失语症”的名义进行研究,似乎是一个真实的实体,尽管患有这种疾病的人不是妄想症,也没有在科塔德综合征患者中进行正式研究[31]。科塔德的著作也早于最近关于“具体化”和“运动认知”的讨论,运动认知的联系,以及它们在心理病理学中的作用(例如,[32])。同样,科塔德和塞格拉斯也清楚地预见到了现代妄想思维理论的出现,这种理论建立在对不寻常或不存在的感觉的认知阐述和曲解的基础上。根据Cotard综合征和Capgras综合征(或更普遍地说,错误识别综合征)可能在同一患者中同时(同时或顺序)发生的观察,以及Cotard综合征患者在面部记忆(和/或处理)任务中的表现受损的发现,Young和Leafhead[2]假设科塔德综合征是由面部记忆(和/或处理)缺陷、不真实感(去化和/或去个性化)和抑郁典型的内部归因方式(另见[23,33])相互作用引起的。因此,科塔德的病人已经失去了对他人和自己的熟悉感,内心感到陌生和虚幻,并自责事态的发展,这导致了这样的推论:他们一定是毫无价值的,内在腐烂,亡或不存在(而卡普格拉斯和受迫害的病人倾向于责怪外部因素他们的情况)。然而,这种推论是如何发生的还不清楚:1905年,Deny和Camus[34]报告了一个焦虑和抑郁的病人,她声称她无法感知自己的身体,一切都是不真实的,她失去了形成精神意象的能力,她觉得自己了,周围的人都像鬼一样,她不得不不断地抚摸自己来说服自己的存在,但她完全没有产生错觉来解释自己的状态,这种情况被作者称为“无神经症”。在这种情况下,强烈地让人联想到严重的去人格化,需要一种额外的紊乱来“向完全否定一个人的物质存在”(另见[28];关于这种两因素妄想理论的现代讨论,见[35])。

Cohen和Consoli[22]指出,Cotard综合征的妄想内容与个人传记和文化有关。例如,虽然老年科塔德综合征患者的特点是明显的恐惧或疑病症妄想,涉及梅毒感染,但最近的病例更援引艾滋病。诅咒和占有的说法现在可能已经过时了,跟踪虚无主义妄想内容的变化,以及将其与个人历史联系起来(在现代案例中)会很有意思。Cotard综合征的神经解剖学、神经功能学和神经心理学研究产生了相反的结果。在2007年之前对所有37个相关案例研究的回顾中,Kudlur等人。36(另见37)发现右半球和额叶经常受累,但并非唯一受累,有多灶性脑萎缩、半球间裂扩大和脑室扩大的报告,以及额颞骨或颞顶区的局灶变。最近的一个病例报告强调了一名患有科塔德综合征的抑郁症和精神错乱的妇女双侧岛叶皮质萎缩的参与,这表明其骨间感觉和身体意识受损[38]。神经病因多种多样,涉及三级梅毒感染、中风、肿瘤、颞叶癫痫、偏头痛、智力低下、创伤性脑损伤、帕金森病、动静脉畸形和多发性硬化。除了癫痫患者外,科塔德综合征患者的临床脑电图记录通常不明显。最近一项针对单个患者的FDG-PET研究揭示了一个广泛的皮质低代谢网络,涉及额顶骨区域以及中线结构,如前扣带回、前扣带回和后扣带回,潜在自我处理和核心意识功能的“默认网络”的关键结构[39]。

诊断

对于科塔德及其追随者的详细描述和他新的临床照片之后的热烈讨论,特别是在他后,似乎还没有获得公认的标准和官方诊断,以正式确定科塔德综合征在给定的病人中的存在,甚至决定它是否代表一个不同的实体所有症状,一个综合征,一个症状或一系列症状,一种极端的抑郁症,一种身体模式或躯体形式障碍,或偏执狂,疑病症和(逆转)妄想症的混合亚型。为了说明这些困难,我们来看看卡普拉斯和达姆松的《Zéro夫人》一书[40]的案例报告:这个女人有否定和狂躁相结合的想法,而她反复唱着“当一个人不存在时,地狱就在这里”这句话,似乎也在取笑医生。她被贴上了“非典型科塔德综合征”的标签。

朱尔斯·塞格拉斯[11]通过区分否定的妄想(即科塔德综合征本身,属于严重焦虑性忧郁症)和否定的想法(可以在许多情况下发现,疑病症,双相情感障碍、精神错乱、脑损伤、酗酒、智力低下等)。在塞格拉斯看来,科塔德综合症是由(1)否定观念(与一个人的个性和认知、身份、身体、身体部位和身体功能有关)的存在,外部世界包括物体、自然和人构成的,抽象的观念,如上帝或存在——“没有什么是这些病人不会否定的”—以及对过去自我的理想化或“回顾性错觉”;(2)不朽和巨大的观念(“伪狂妄自大”,“口头夸张”);(3) 带有诅咒或占有观念的忧郁妄想(自嘲、自责、“谦卑妄想”、固定而单调的抱怨、病态的期望);(4)情感和幻觉障碍(镇痛或痛觉过敏、扭曲的感觉、精神运动和本体感觉改变,身体变形和移位、口渴、饥饿和内脏知觉丧失、多模态幻觉的幻觉;(5)焦虑反应(激动、反对、缄默、言语坚持、拒绝进食、自残、自杀)。然而,正如科塔德自己的描述(见上文),尚不清楚是否所有或哪些特征是构成科塔德综合征所必需的。

Young和Leafhead[2]分析了Cotard在他1882年的论文中报告的8个“纯病例”(即“简单否定妄想”)中提供的临床特征。他们列出了31种症状,并从中提取出6个一般类别:一般虚无主义妄想(否定他人或环境);自我虚无主义妄想(否定自我和自己的身体,相信自己已经了,不朽);自嘲妄想(自责、内疚、想象的恐惧、诅咒);身体错觉(疑病症、否认、腐败、恶臭、身体部位的变化和变形);知觉异常(多模态幻觉、视觉幻觉、麻醉和感觉过度);行为表现(自杀企图和思想、暴力、自我饥饿、缄默、不动等)。所有病例均无单一症状,仅1例出现1例亡。事实上,最常见的方面是自嘲妄想,行为表现和身体妄想,这超过了虚无主义妄想(自我相关或一般)的存在。因此,作者提醒不要不加反省地使用“综合征”一词,特别是当涉及到科塔德的错觉应该主要是一个人亡的说法时(然而,在本章中,我们使用的“综合征”一词相当宽松,因为它是在19世纪末采用的)。贝里奥斯和卢克[14,16]同样对将科塔德综合征视为一个人亡的孤立妄想的倾向表示遗憾。用“为实际目的”建立的“科塔德指数”评估100个已发表的案例(它仅仅是报告的关于“身体、存在或概念”的“虚无主义妄想”的总数),他们进行了一项探索性因素分析,得出了三种类型:精神性抑郁症患者(伴有少量虚无主义妄想的抑郁症);科塔德I型患者(低抑郁和其他情况,但高虚无主义妄想,即“纯科塔德综合征”患者,在病理学上更接近妄想,而不是情感障碍);和科塔德II型病例(焦虑、抑郁和幻听的混合组)[16]。

这些观察结果提供了对病情的有用见解,并提出了量化或分类提示科塔德综合征的病例的方法,但目前还没有明确或官方的标准和工具。这是不幸的,就我们对这种情况的一般理解而言,部分解释了缺乏可靠的流行病学数据、病因途径的多样性、神经生物学发现的差异,以及对诊断和鉴别诊断问题的某种近似方法。科塔德最感兴趣的是与迫害性妄想(他在[12]中提供了完整的表格)的鉴别诊断,疑病症和忧郁症,以及宏伟的妄想,目前尚不清楚科塔德综合征是否应与精神分裂症、脑疾病、情感障碍、分离状态、身体模式障碍、错误识别综合征等潜在或伴随的病理学相区分。例如,最近,Soultanian等人。[19] 康索利等人。[17] 提示Cotard综合征的早期发作(青春期或年轻成人期)与随后的双相情感障碍的发展密切相关,并建议密切监测这些患者,如有必要,包括使用ECT和情绪稳定剂。这些发现提出了关于科塔德综合征的发病和病程及其与其他疾病的关系(以及与其他疾病的区别)的有趣但尚未解决的问题。

治疗

科塔德综合征的概念和诊断困难直接反映了患者应如何治疗的问题。从一开始,可以说,根据定义,这种情况被认为是严重的。这些病人不仅孤立无援,情绪低落,精神极度不安,而且有严重的自伤危险。自我饥饿、疾病或自杀导致的亡有时被报告为结果(例如[41-43])。然而,对他人的攻击性更为罕见,只有2名患者报告过,包括princeps病例[7,44]。建议尽可能立即干预和密切监测。道德问题可能会出现,因为这些病人有时可能会反对和拒绝帮助或治疗。

尽管科塔德最初认为这种情况是“慢性”的,但是许多完全(有时是自发的和突然的)恢复的病例已经被报道,常常是由于清除了潜在的混乱或抑郁状态。因此,Enoch和Ball[18]建议,Cotard综合征的治疗应取决于潜在的诊断,至少在更多人了解病情的确切性质(或现实)之前,这种诊断似乎是合理的。因此,在考虑治疗之前,应仔细评估一个演讲的情感、精神和有机方面。文献[37]提供了报告病例中成功的药物干预措施的详细清单,包括氟西汀、帕罗西汀和锂,以及氟哌啶醇和氯丙咪嗪等联合治疗方法。忧郁症或精神病性抑郁症的患者可能最容易接受ECT,这似乎是最常报告的成功治疗,特别是结合ECT后药物维持治疗。Berrios和Luque[16]认为那些妄想程度高但情感障碍程度低的患者(“单纯Cotard综合征”或“CotardⅠ型”)对抗抑郁治疗的反应应较低。他们是否最容易接受使用抗精神病药物的治疗还有待检验。

Cotard综合征的神经认知理论提出了另一种更精确的方法。如果这种情况确实是由陌生感、去人格化和现实感丧失,以及涉及内部归因方式的抑郁情绪的不同组合引起的,那么认知和神经心理康复治疗也许可以尝试增强和重新校准与他人的熟悉感,外部世界和自己的身体,和/或恢复更现实和中立的因果解释。然而,这可能需要根据具体情况制定专门的培训方案。

结论和未来方向

作为一种特殊的、罕见的、尚未解决的疾病,科塔德综合征自然而然地引起了人们的理论和推测。虽然围绕这一状况的大多数问题仍然是完全开放的,但几乎没有人怀疑,朱尔斯·科塔德最初报告的观察和思考既迷人又有先见之明。他的症候群独特地包含了医学、心理学、哲学和存在主义问题,也许可以解释其本质上的长期困惑。具有讽刺意味的是,这一重大贡献现在可能面临危险。由于生物医学研究和神经科学的进步,在一个病理组织学精神病分类蕴含的危机中,在一个喜欢电台传言和耸人听闻的琐事的时代,科塔德综合症的频繁被简化理解为仅仅是“一个人相信自己了”,尽管在流行文化中这极具吸引力且容易被戏剧化,但科塔德独特的深入人类良知和苦难的遗产可能会受到极大损害。铭记和发扬他过去的贡献更为恰当,因为他是马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)这位富有意义的回忆大师[45]的灵感源泉。

在科塔德综合征的悼词发表和尸检之前,还有很多工作要做。当然,更多的神经影像学研究将促进其理解,但如果要取得进展,心理和临床研究和观察将是中心。值得注意的是,对感觉和疼痛处理的早期洞察,身体所有权和能动性的感觉,心理意象的作用,言语行为的表现,心理存在论的组成部分[46],人类对自身亡意识的评价[47],以及情感、知觉和运动系统之间的联系,所有这些被科塔德及其追随者在一个多世纪前就提出的、科塔德综合征的关键方面,现在正处于用现代技术进行研究的绝佳位置。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。